L’humain est au cœur du travail de Gabriel Gauffre. S’il aime shooter en soirée la rue est l’un de ses terrains de prédilections. Il couvre de nombreuses manifestations en France et à l’étranger, de la Manif pour tous à la révolution des parapluies. Son regard, il l’aiguise dès ses débuts au magazine Photo, puis lors d’études en photojournalisme à Londres, et évidemment sur le terrain. Après l’Angleterre, il souhaite élargir ses horizons et décide de partir en Chine, à Hangzhou, où il collabore avec l’agence Transterra Media.

Afin de s’assurer un salaire régulier, il enseigne à mi-temps l’anglais pour de jeunes écoliers, où il se voit attribué un visa d’expert étranger, un document jusqu’alors seulement réservé aux citoyens de pays anglophones, un véritable sésame pour se lancer dans l’aventure chinoise qui lui tend les bras.

Le travail à l’école est dur, il y a beaucoup de préparation et les élèves ne comprennent pas la langue. Après avoir photographié le coin, Gabriel s’ennuie et décide de tenter sa chance dans la ville la plus peuplée de Chine, avec plus de 30 millions d’habitants : Shanghai n’est qu’à 45 minutes en train. S’il a l’opportunité d’enchaîner les expériences photographiques, notamment des piges AFP et l’exposition de son incroyable travail Brûlures (2016), il se confronte surtout à une culture et à un système assez éloignés de ce qu’il avait imaginé, à un point tel qu’il décide de ne pas rester en Chine. De retour depuis quelques mois, il nous a accordé un peu de son temps pour raconter ses étonnantes tribulations, en images…

J’aurais dû me douter qu’il y avait une entourloupe.

Bienvenue à Shanghai !

Cyprien Rose. Après Hangzhou, vous débarquez à Shanghai. On y trouve facilement du boulot ?

Gabriel Gauffre. Oui, je décroche un job de photographe de mode et de portrait, via un site Internet dédié aux expatriés. Ma période d’essai se résume à deux shootings gratuits, puis on me propose 12 000 yuans (environ 1 300 euros) pour un travail de photographe à plein temps. L’entreprise, qui vient d’ouvrir un nouveau studio sur quatre étages à l’ouest de la ville, pense alors me confier des missions avec des starlettes locales. Je suis super motivé, mon expérience en photojournalisme m’a rarement exposé à l’utilisation du flash, c’est l’occasion idéale pour apprendre la lumière en studio.

C.R. On vous propose un contrat de travail ?

G.G. Oui, mais je ne comprend pas tous les termes du contrat que l’on me demande de signer. Par sécurité, je le fais lire à deux ou trois amis chinois qui n’y trouvent rien à redire. La direction m’indique mes horaires, 9h00 – 17h30. On me demande d’utiliser la pointeuse située à l’avant du bâtiment (empreinte digitale et reconnaissance faciale) mais, après deux semaines, on me fait remarquer que j’accuse un dépassement d’une minute par jour, soit environ dix minutes de retard.

C.R. Et… ?

G.G. La RH me renvoie au contrat, qui indique bien qu’à partir d’une demi-heure de retard mensuel je perd deux jours de salaire et qu’au-delà, c’est 20 % du salaire mensuel ! Je fais alors face à deux problèmes : un contrat chinois que je ne comprend pas et une direction qui, tout sourire, ne cesse de me répéter : « Il n’y a pas de problème, de toutes façon nous sommes flexibles. »

C.R. Hormis l’inconvénient administratif, le travail est intéressant ?

G.G. (Sourire). Il se trouve qu’assez rapidement la direction nous annonce que le studio ne fait plus de mode. Un marché apparement plus lucratif nous attend à la maternité. Les mois suivants sont consacrées à des shooting de femmes enceintes et de nouveaux-nés allongés sur des peaux de bêtes, ou des petites montagnes de plumes. Les photos ravissent les clients mais l’envers du décor, partiellement constitué de vomi et d’excréments, est nettement moins glamour. Sans grand enthousiasme j’enchaîne les shooting avec des femmes enceintes qui n’ont pas d’autres envie que de faire des photos glamours et sexy, parfois même en porte-jarretelles, talons aiguilles, rouge à lèvres rouge et poses lascives.

C’est aussi à cette période que je prends doucement conscience d’une pratique courante en Chine… Je suis le Blanc que l’on montre sur des événements, un jeune français au sein de leur équipe, ça valorise le côté international de leur entreprise !

C.R. Comment vous sentez-vous à ce moment-là ?

G.G. À l’époque, je suis un peu dans le mood « Tous mes rêves s’écroulent… » Je commence à sortir davantage, je picole un peu et je suis de plus en plus en retard au travail. Du coup je ne touche jamais un salaire complet. Si le coût de la vie est nettement moins important qu’ici, les loyers de Shanghai restent chers, sauf évidemment si l’on habite à perpète…

C.R. Combien de temps restez-vous dans cette entreprise ?

G.G. Six ou sept mois, avec parfois des séances un peu spéciales. Une tradition là-bas veut qu’une fois qu’une femme a accouché, elle n’a pas le droit de se doucher ni de sortir de sa pièce. Elle ne peut donc se laver qu’à la bassine, qu’on lui apporte chaque jour, elle doit avoir une alimentation particulière et elle ne peut voir qu’un nombre limité de personnes. Traditionnellement, elle dispose d’une chambre dans la maison de famille, mais il existe aussi des espaces spécialisés à l’hôpital. On est donc souvent envoyé les photographier, avec leur bébé.

C.R. Cela doit parfois donner lieu à des situations pittoresques ?

G.G. Ces femmes n’en peuvent plus ! Elles sont fatiguées, on surchauffe leur chambre, certaines en sont parfois mortes, c’est arrivé lors de mon séjour. On est là à chaque étape : échographie avant l’accouchement, photos pendant, puis après. Là-bas, les étés sont très chauds, 36° ou 37° C, avec plus de 90 % d’humidité, autant dire ce n’est pas hyper agréable. C’est même plutôt pénible et d’ailleurs, un problème de climatisation se révèle être l’événement déclencheur de la suite de mon aventure.

C.R. À l’avenir, les problèmes de climatisation risquent d’être à l’origine de beaucoup d’aventures…

G.G. Il y a des climatiseurs un peu partout et, dans ce gros studio, beaucoup de pièces vides. Certes, on travaille, mais dans les faits, pas tant que ça. Je suis présent physiquement mais, finalement, je ne bosse pas beaucoup plus de deux heures par jour. J’y suis pour 9h00, alors qu’il ne se passe pas grand-chose. Cela m’a parfois fait l’effet d’être une masseuse qui attend le client… Tu arrives, tu attends, tu shootes et tu pars. Vu qu’à l’époque, je passe mes soirées à sortir et à boire, la journée je suis un peu mort. Alors je trouve dans une pièce vide, où il n’y a pas de séances photo, je m’y installe, seul et tranquille, j’allume la clim, je me pose dans un fauteuil, je fais des siestes et quand on m’appelle, je me lève pour aller shooter les clients qui viennent d’arriver.

C.R. Quelle belle vie !

G.G. Jusqu’à ce que la RH vienne me voir avec une sorte de reçu, d’un montant de 100 Yuan (12 Euros), avec seulement écrit « Gabriel » dessus. Avec un grand sourire, elle m’annonce : « Tu nous dois de l’argent pour la clim ! ». Pour mon appart à Shanghai, la clim coûte seulement 8 Euro par mois… Du coup, j’estime que c’est abusé. Je la regarde et je rigole car je pense que l’on me fait une blague entre collègues, mais non, elle me demande de payer. Je m’agace, je refuse de payer, elle insiste et fait le tour du studio pour trouver quelqu’un qui parle anglais, afin de bien me faire comprendre que je dois réellement m’acquitter de cette somme. Le cirque dure un bon moment et finalement elle abandonne, mais je remarque que tout le monde est un peu choqué par mon refus.

C.R. C’est la goutte d’eau qui déborde de la clim ?

G.G. Là, je n’en peux plus. C’était toujours la même chose… Je me dis que je ne suis pas venu en Chine pour vivre ça ! Je souhaite alors démissionner, mais ce n’est pas aussi simple que je l’imagine : je suis en Chine, j’ai bien mon passeport avec moi, mais eux, ils ont mon visa et mon livret de travail !

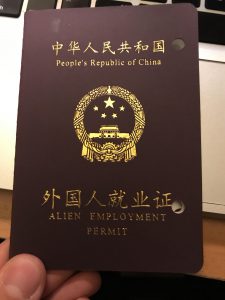

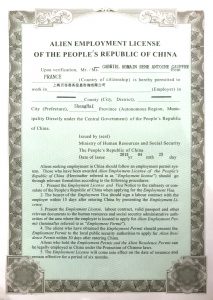

C.R. Un livret de travail… ?

G.G. Oui, c’est un petit livret au style un peu soviétique, qui résume l’ensemble de ton parcours professionnel en Chine (dont le principe rappelle le fameux « livret ouvrier » instauré par Napoléon en France, ndlr). On en a évidemment besoin pour renouveler son visa, ou pour trouver un autre job. Ce sont eux qui le conservent, de manière illégale mais ils le font quand même. C’est tellement répandu que je suis convaincu que c’est la norme, mais pas du tout. Quand j’annonce que je souhaite partir, ils me répondent : « On a ton livret, tu nous dois six mois de préavis ! »”. J’accuse le coup. Six mois, c’est une somme énorme pour moi… J’en parle autour de moi et j’apprends que, pour éviter ce genre de désagréments, il existe une pratique très courante en Chine : le mensonge.

C.R. C’est-à-dire ?

G.G. Par exemple, on peut inventer un problème familial pour partir plus vite. Je vais donc voir la patronne, qui sourit beaucoup mais qui est en fait assez dure, et qui te fait vite comprendre qu’elle n’est pas là pour rigoler. Vu qu’ils ont mes papiers, je me dis que mon mensonge doit être à la hauteur… J’ai fort probablement perdu 10 000 points de Karma, mais ça a marché ! Je lui ai raconté que ma mère a perdu son emploi en France, et que son amie, qui monte une boîte à Shanghai, accepte de me faire travailler pour que je puisse lui reverser une partie de mon salaire. Je lui raconte évidemment tout cela avec beaucoup plus d’intensité que maintenant. Elle se met alors à pleurer, puis appelle la RH pour que l’on me donne mes papiers. Le fait qu’elle pleure me fais me sentir un peu mal, mais je dois bien l’avouer, je suis très heureux de partir !

Rebondir et courir les piges, un sport olympique

C.R. Vous trouvez facilement un nouveau travail ?

G.G. Je fais quelques photos pour une boîte dans le marketing digital, puis un peu de free-lance pour l’AFP au service de Hong Kong. On m’envoie couvrir la « Tea expo » de Zunyi dans la province de Guizhou, une ville délirante où tout est construit autour du thé, et où se dresse le plus grand immeuble en forme de théière au monde.

On m’envoie photographier une ville délirante où tout est construit autour du thé, et où se dresse le plus grand immeuble en forme de théière au monde.

C.R. Ne me dites pas que vous logez dans cette théière ?

G.G. Non (Rires), en fait on me loge en face, dans une suite avec jacuzzi, trois lits, une salle de réunion, des paquets de cigarettes et des fruits…

C.R. Comment se déroulent les journées ?

G.G. C’est assez simple, on nous colle dans des bus de touristes, on nous balade. Avec les journalistes étrangers la frustration monte, on voudrait sortir du bus, mais non… On nous dit simplement : « Ici, c’est un champ de thé, et là ce sont des femmes qui font du yoga acrobatique dans les champs de thé ». Un truc improbable et absolument pas naturel du tout ! On voit bien qu’elles ne commencent leurs exercices que lorsque le bus arrive. Ça aussi, c’est apparemment la norme. Quand tu es envoyé par les agences chinoises, ils te mettent dans des cars de touristes.

C.R. Vous avez évoqué une pratique, apparemment courante en Chine, qui consiste à valoriser son entreprise avec « le blanc de service ». Ça s’est confirmé par la suite ?

G.G. On m’a par exemple demandé de jouer le rôle de « responsable des études asiatiques » d’une société chinoise qui souhaite placer ses élèves dans une grande université américaine. Il y a des profs qui assistent à ces réunions, les gens de l’organisation et moi, en bout de table, costard-cravate, qui raconte ce qu’on a écrit sur ma fiche : « Je suis très heureux de vous recevoir, blablabla… ». Le truc qui est fou, c’est qu’ils n’ont même pas changé mon nom !

C.R. Et évidemment, personne ne pense à vérifier…

G.G. Vu que ce sont des noms étrangers, ils se sentent plutôt en confiance. Tu parles pendant dix minutes, tu souris pendant une heure, on te paye 250 Euros, et tu pars…

C.R. Moi qui pensais qu’un Powerpoint constituait l’acmé de l’absurdité de la réunion d’entreprise…

G.G. J’ai aussi eu d’autres expériences pour d’autres évènements où, en plus de la bouffe et des boissons, on me paie pour simplement être dans des soirées, ou des bars. Le boulot consiste à être présent et profiter du moment, en tant que « Blanc de service ». Tu es avec tes potes, tu manges, tu picoles et les gens qui passent remarquent qu’il y a des Blancs. Ce serait pour valoriser leur image de marque. C’est d’ailleurs au cours de l’une de ces soirées que j’ai shooté l’une des photos les plus connues de ma série Brûlures !

Les Brûlures Chinoises

C.R. Elles arrivent quand et comment, ces fameuses brûlures chinoises ?

G.G. La série arrive juste avant ma démission du studio, au moment où je pense arrêter complètement la photo, car je suis totalement désabusé et cela ne correspond plus à mes rêves. Je pense même vendre mon appareil photo pour récupérer l’argent et faire tout autre chose de ma vie. Sauf qu’entre-temps, j’achète un petit appareil photo argentique à 30 Euros, histoire de retrouver les sensations de l’instantané.

G.G. Je l’ai partout avec moi, même en soirée, il fonctionne bien. Le flash est assez violent et les gens me détestent un peu pour ça, mais je shoote pas mal de rouleaux. Un jour, je vais au laboratoire où je me rends régulièrement, et il y a cette pellicule qui ressort complètement cramée…

C.R. Comment réagissez-vous ?

G.G. D’abord, au moment où je donne mon ticket pour récupérer le film, le mec n’arrête pas de répéter : « Ce n’est pas ma faute ! ». Je regarde les pellicules et je vois des trous… C’est probablement dû à une émulsion. Pour un photographe, voir son négatif détérioré ça énerve, d’autant que cela fait dix ans que j’utilise ces films sans jamais un seul problème, mais lui me répète que ce n’est pas de sa faute, que c’est l’usine.

C.R. On parle souvent d’accidents heureux dans le domaine artistique.

G.G. C’est vrai, car quand il me montre les scans des négatifs, après la phase de mécontentement, je me dis que le résultat est assez intéressant. Je repars chez moi, j’en envoie ça à des amis pour avoir leur avis et je crois que c’est à partir de là que je me réconcilie avec la photo.

C.R. Avec l’idée de renouveler l’expérience ?

G.G. Je retourne voir le mec du labo et je lui dis : « OK, pas de problèmes pour l’autre fois, mais est-ce qu’on peut le refaire ? Je peux même payer un peu plus… ». Le type s’énerve et répète que ce n’est pas de sa faute, je lui affirme que je n’en parlerai à personne mais je pense qu’il flippe pour son business.Ce n’est pas un labo particulièrement artistique, et je crois surtout qu’il n’y voit aucun intérêt. J’insiste un peu, sans succès, puis je contact la compagnie qui fabrique les films. Je leur envoie des photos pour savoir s’ils ont déjà eu ce cas, une femme me répond que c’est plutôt beau, mais qu’ils n’ont jamais vu cela et que les photos ont été correctement développées. Seulement, il y a des trous. Les brûlures arrivent après, soit par une température, soit par un produit.

Alors, avec un ami chinois, qui a un labo un peu clandestin au-dessus d’un magasin de nouilles, on décide d’essayer et on fait de notre mieux. Je reshoote des rouleaux, on fait bouillir de l’eau et des films, mais toujours sans succès.

C.R. Vous n’y êtes finalement jamais arrivé ?

G.G. On fait bien quelques trous, mais on n’obtient malheureusement jamais rien d’aussi beau que les filaments de la première série, ce qui néanmoins me donne l’opportunité d’exposer à Shanghai, et de vendre toute la série. J’y vois alors un message : « Ne pas arrêter la photo ».

Gabriel Gauffre a donc continué la photo et, s’il garde quelques connexions en Asie, il vit et travaille désormais à Paris, où il projette de sortir un nouveau fanzine. Pour découvrir ses travaux et suivre ses aventures, visitez Gabrielgauffre.com.