En Asie centrale et au Moyen-Orient, l’activité de tissage existe depuis plus de 2000 ans et constitue un pan intégral de la culture artisanale et artistique. À l’origine, ces ouvrages complexes tissés de laine de mouton, pouvant nécessiter un an de travail, étaient réalisés à la main par les femmes de tribus nomades, telles que les Baluchi, Hazara, Zakini, Taimini et Turkoman. Les œuvres s’affichent aussi bien au sol que sur un mur ; certaines, séculaires, peuvent valoir beaucoup plus qu’un quatre-pièces dans le cinquième arrondissement de Paris.

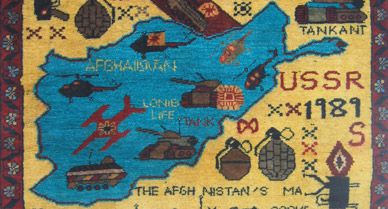

En général, ces tapis présentent un champ central de motifs floraux ou géométriques, traditionnellement délimité par un dessin aux frontières complexes et détaillées. Or, leurs thèmes, comme pour toute œuvre d’art, sont indéfectiblement liés au mode de vie de qui les façonne. Par conséquent, depuis quelques décennies maintenant, les tapis afghans racontent un quotidien fait de guerres, et des paysages entièrement redessinés non seulement par les conflits, mais aussi par la multiplication d’armes à feu qui sont venues ornementer, faute de meilleur mot, l’environnement de ce pays autrefois au cœur de la Route de la Soie. Un symbole de la guerre dans ce qu’elle a de plus réel, d’une terre où sont allés se battre les plus puissants pays du monde et les groupes terroristes les plus extrêmes.

Pour connaître cette histoire, et comprendre en quoi elle nous fascine, PostAp Mag a rencontré Kevin Sudeith, un artiste américain qui a fait entrer les tapis de guerre dans sa vie en 1996 et en est depuis devenu le plus grand collectionneur au monde. Répertoriant ses découvertes et acquisitions dans une série de livres et un site Internet baptisés War Rugs —qui constituent une formidable base de données, probablement le meilleur outil de recherche en la matière— il a bien voulu nous ouvrir ses portes, commenter les pièces et nous faire comprendre la chronologie de cet art déroutant pour un Occidental et, à notre connaissance, à nul autre pareil.

Si la guerre m’était tissée

Bref rappel historique : l’Afghanistan obtient son indépendance de la Grande-Bretagne en 1919 mais, bien que le pays soit gouverné par son propre monarque jusqu’en 1973, le pouvoir y est assez instable et les dirigeants régulièrement renversés. En 1978, un coup d’État donne le pouvoir au Parti Démocratique Populaire, très lié à l’URSS. Sa politique, brutale et répressive, mène à l’assassinat du Président Hafizullah Amin par les sbires de son rival, Nour Mohammad Taraki, communiste également mais désireux de s’émanciper de Moscou. C’est ce qui pousse la Russie à envahir le pays, dont le délitement se poursuit depuis.

C’est à cette époque que les tisserands afghans qui, par tradition, évoquent ce qui leur est familier, commencent à tisser chars, bombes et avions. Dès les années 1980 donc, alors que les Moudjahidines combattent l’occupation soviétique, les motifs de fleurs et de cruches d’eau sont remplacés par les visions d’un douloureux quotidien.

Après 1979, les motifs des tapis tirent principalement leur influence d’émissions télévisées, d’affiches de propagande et d’observations de la vie d’un pays en état de siège. Des cartes, des portraits de héros militaires, des monuments, des prouesses d’architecture et d’ingénierie de génie civil, des paysages urbains, sont agrémentés de symboles de guerre moderne : fusils d’assaut AK-47, mitrailleuses, bombes, mines, chars, avions, drones…

Bien entendu, ce courant se fait d’abord connaître en Occident par le biais du marché de l’art. D’abord, l’art du tapis afghan en tant que tel nous arrive par l’intermédiaire du travail d’Alighiero Boetti. En grande partie responsable de l’introduction des tapis de guerre sur le marché italien, cet artiste possédait en effet un musée d’art moderne exposant de nombreuses broderies et travaillait régulièrement en Afghanistan. Sa carte du monde tissée de drapeaux de chaque pays représenté, commencée en 1971, achevée en 1989, fit d’ailleurs appel au talent des Afghans et contribua à populariser cet artisanat dans le monde occidental. Elle dépasse aujourd’hui le demi-million d’euros… Au mètre carré.

Le travail de Boetti fut surtout reconnu après sa mort survenue en 1994… ainsi se répand le virus. C’est à peu près l’époque, en effet, où les premiers monomaniaques des tapis de guerre se passionnent à leur tour pour ce sujet en particulier : en 1996, Enrico Mascelloni, l’auteur de War Rugs: The Nightmare of Modernism, référence ainsi plus d’une centaine de pièces du XX° siècle à l’image guerrière, format tanks et fusils d’assaut. La même année, après avoir découvert une pièce de Boetti suspendue aux murs d’une maison lors de ses vacances en Italie, Kevin Sudeith se lance dans sa propre collection.

Kevin entame sa quête avec des achats en ligne ou sur les marchés aux puces de New York, pour des tarifs allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. « Le premier que j’ai acheté était un tapis rouge, la couleur dominante alors », se souvient-il. « À l’époque, je pouvais en acquérir aussi bien un seul qu’une centaine à la fois. Aujourd’hui, en revanche, c’est devenu plus difficile d’en trouver, il n’y en a presque plus : cette forme de production s’est depuis effondrée ». Peu à peu, l’amateur se met à son tour à vendre en même temps qu’il s’impose comme expert du domaine. L’activité lui offre assez de liberté pour vivre de ses passions et une partie de son stock est parfois utilisée pour des expositions.

Si ces œuvres d’inspiration guerrière ne représenteraient qu’1 % de la production globale de tapis, elles suscitent l’intérêt des militaires russes, puis américains à partir de 2001, qui les achètent pour faire un cadeau ou pour garder un souvenir emblématique de leur séjour… Le commerce s’installe, les tapis sont chinés par des acheteurs du monde entier. C’est ainsi que cette forme de narration à la fois ancestrale, tragique et contemporaine, se fait connaître sous nos cieux.

Traditionnellement féminin, le travail de tissage a eu besoin d’hommes et d’enfants, « pour des raisons économiques » nous explique Kevin. Car les collectionneurs et les négociants occidentaux traitent avec des intermédiaires, et avec les intermédiaires seulement. Il n’a donc jamais été possible de rencontrer les tisserands, et d’entendre leurs histoires. Ce qui complique considérablement le moyen de vérifier qui fabrique les tapis, et dans quelles circonstances. Parmi les divers objets fabriqués en Afghanistan, et au Pakistan, le ministère américain du Travail intègre l’artisanat parmi les pratiques susceptibles d’impliquer le travail forcé, y compris d’enfants. Kevin Sudeith dit avoir peu d’informations sur ce sujet, mais il partage cet avis, témoignant : « J’ai rencontré au moins un officier de police et un médecin, tous deux Afghans et réfugiés au Pakistan, qui s’étaient reconvertis dans la production de tapis… »

Tours jumelles et tapis de guerre

Après les attentats du 11 septembre, Kevin Sudeith est persuadé que son entreprise va couler. C’est l’inverse qui se produit : un regain d’intérêt pour l’Afghanistan fait grimper les commandes. « Je suis toujours autant surpris. J’étais à New York, j’ai vu les tours s’effondrer et j’étais choqué comme on pouvait tous l’être… J’ai fait le point sur mes tapis et je les ai roulés dans un coin. Et c’est alors que tout le monde s’est intéressé à ce pays et que les visites sur mon site sont parties en flèche ».

Ce paradoxe explique en partie un article du New York Times, qui en 2003 fait connaître les tapis de guerre au grand public… suite à un terrible malentendu. Un pompier qui opéra sur le site des attentats tombe en effet sur une pièce représentant les tours en flammes, vendu par Kevin sur un marché aux puces new-yorkais. L’œuvre est pensée par son auteur comme un appel à la paix, et un symbole d’empathie envers les victimes de l’attaque, comme en témoigne, en son centre, une colombe portant rameau d’olivier, au centre des deux drapeaux, américain et afghan. Le journal en tire la conclusion que « New York n’est pas prête pour le kitsch Nine Eleven.

En réalité, beaucoup de tapis produits à cette époque représentent plutôt des avions de combat F16, des chars Abrams et des cartes de « Tora Bora » (cache présumée, à l’époque, du chef d’Al-Qaïda Oussama Ben Laden), ce qui confirme le remplacement de l’iconographie de l’occupation soviétique par celle de l’armée américaine.

Après le retrait des Talibans de Kaboul en 2002, et plus récemment entre 2016 et 2017, des millions d’Afghans sont rapatriés et la production de tapis de guerre, essentiellement fruit du travail de réfugiés au Pakistan, s’effondre. Kevin Sudeith explique : « Il y avait au Pakistan un intérêt commercial dans ce travail : c’est à la fois une main d’œuvre d’exilés, donc bon marché et des produits artisanaux qui séduisent les Occidentaux. Mais en 2002 et 2003, quand les réfugiés ont pu rentrer chez eux, la production pakistanaise de tapis périclite ». Il poursuit : « Bien évidemment, ces années ont été les meilleures pour les affaires, les prix se sont envolés dès que la production s’est amenuisée. Les tapis tissés au Pakistan sont devenu rares et donc plus précieux.

Mon téléphone sonne davantage quand il y a la guerre aux infos que lorsque les choses vont mieux.

Il y a bien eu des mouvements pour faire redécoller la production globale, notamment en délocalisant la production pakistanaise dans le nord de l’Afghanistan mais « il n’y a pas assez d’eau pour la finition des tapis. Il n’y a pas non plus de port, donc pas de quoi faire circuler les produits, soit très peu de moyens de maintenir une production en activité. En fait, plus que la production elle-même, ce sont les fournitures qui s’effondraient ».

Dorénavant, afin de traduire la terreur quotidienne suscitée par les nouveaux modèles de drones en charge des frappes américaines au Pakistan, ceux-ci deviennent un thème récurrent : en février 2015, le Bureau of Investigative Journalism a recensé 413 frappes de drones au Pakistan depuis 2004, et évalué les pertes civiles entre 415 et 959, dont 200 enfants.

Un concept sublimé par l’artiste Moussa Sarr avec Rising Carpet, un tapis de prière (exposé en 2014 aux Beaux-Arts de Paris) surmonté d’hélices. Selon lui, sa pièce est « un projet d’élévation spirituelle » qui convoque l’imaginaire du drone, comme engin militaire de haute technologie, et les contes autour de la légende de l’objet volant. Le tapis décolle du sol, l’effet est garanti sur le public.

Comme un symbole de la confusion des esprits engendrée par les conflits armés, l’intérêt ressurgit une décennie après l’attaque du World Trade Center grâce à… une fake news : un tapis des années 1990 aurait prévu les attaques du 11 septembre et en auraient peut-être même constitué un plan codé ! Abracadabrante, cette histoire-là démarre en 1991, lorsque l’architecte d’intérieur Jean-Charles Wall entre dans une boutique parisienne. Séduit par les motifs et les couleurs il achète un tapis pour sa fille. Dix ans plus tard, deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center. Il fait alors le lien entre les motifs de son tapis et les images qui trustent les écrans de télévision. Convaincu qu’il détient un objet rare, il dédie une partie de sa vie à son analyse et publie en 2013 Le Code du Tapis un livre qui, sous renfort d’expertises, commente ses années de recherches. L’objet aurait été confectionné dans la région du Baloutchistan en l’an 1369 du calendrier afghan, soit une période comprise entre le 21 mars 1990 et le 21 mars 1991 : les dates coïncident avec la guerre d’Irak-Koweït. Coïncidence ? D’après les experts consultés par Jean-Charles Wall, l’objet aurait été vendu à des salafistes, dans le cadre du financement des attentats du 11 septembre.

Que raconte le tapis (qu’on peut voir par exemple ici) ? Les motifs montrent dix avions dans une « skyline » au-dessus d’un pont, soit le nombre d’appareils initialement prévus par Khaleid Cheikh Mohammed, selon les aveux mêmes de l’instigateur de l’attentat. À la place supposée des tours jumelles, une inscription verticale en farsi et en arabe, dont le reflet se poursuit dans les eaux d’un fleuve. Une partie de ce message pourrait signifier « Bonne chance ».

Pour Kevin Sudeith, c’est une explication qui ne tient pas la route : « Sans vouloir offenser qui que ce soit, je n’y crois pas une seule seconde, ce n’est pas rationnel ! Certains tapis présentent un monument, en Afghanistan ou au Moyen-Orient, survolé par des avions commerciaux et les gens les confondent avec les images du 11 septembre, les raccourcis sont simples ».

En réalité, il s’agirait plutôt d’une reproduction du pont du Bosphore, ouvrage ô combien symbolique puisque c’est celui qu’empruntent les réfugiés afghans pour passer de l’Asie à l’Europe : « C’est quelque chose que l’on voit dans pas mal de tapis et c’est souvent mal identifié. Si l’on doit faire des comparaisons, le pont de Brooklyn n’est pas entouré d’autant de buildings, il y en a seulement deux. Celui du Bosphore en a bien davantage, des dizaines, de différentes tailles, avec la ville d’Istanbul en arrière-plan ». Et les avions symbolisent donc… Tout simplement le voyage. « On m’appelle encore régulièrement pour commenter ce genre de parallèle », complète Kevin Sudeith. « Mais tout ce qui possède une supposée représentation du ciel de New York dans les années 90 vient plutôt de reproductions d’images de touristes et absolument pas d’une quelconque prévision d’un plan de l’attaque terroriste. »

La guerre au musée

Uniques dans le monde des arts décoratifs, les tapis de guerre n’habillent pas seulement les salons des amateurs. Ils s’exposent aussi dans les musées. Sous l’impulsion des curateurs Anne-Marie Sawkins et Enrico Mascelloni, en 2015, une quarantaine de tapis provenant d’une collection privée européenne ont par exemple été visibles dans plusieurs musées aux États-Unis, sous la bannière Afghan War Rugs: The Contemporary Art of Central Asia (en français : « Les tapis de guerre afghans : l’art contemporain de l’Asie centrale »).

D’ailleurs, les tisserands semblent sensibles aux exigences du marché. Si Kevin Sudeith écrit à propos d’un tapis en particulier, cela peut donner naissance à de nouvelles itérations, dix-huit mois plus tard… La boucle de rétroaction a par exemple été confirmée avec le portrait de Ahmed Shah Massoud, dit « le commandant Massoud », et ses déclinaisons, comme celle-ci ou encore celle-là.

Or, Kevin Sudeith est également l’auteur de War Rugs : Volume One, Pictorial Rugs, un ouvrage dans lequel il s’attarde sur le sens des paysages, des différentes architectures, et leur lien avec les tapis de guerre et l’histoire : « Ce qui m’intéresse le plus, c’est cette combinaison entre l’ancienne histoire militaire en Afghanistan et la nouvelle vie militaire dans le pays ». The Textile Museum of Canada a également consacré une expo à des tapis iraniens des années 20, où l’on pouvait voir des avions biplans : ces paysages sont idéaux pour commencer à y insérer d’autres éléments. De fait, mosquées, minarets et panoramas sont des sujets bien plus prisés des tapis afghans que l’industrie militaire.

Kevin Sudeith souhaite désormais trouver un lieu où conserver ses tapis. « J’ai eu la chance de pouvoir construire une collection unique sur ce type d’objets, je les aime beaucoup. Il y a des valeurs culturelles que j’espère pouvoir partager dans un endroit où ils seront utiles à d’autres. J’en ai acheté provenant d’importantes collections, les gens sont décédés et cela éviterait que les stocks se dispersent avec le vent ». Pour les curieux, il propose d’ailleurs des visites de l’un de ses stocks situé dans un entrepôt à New York.

Mais Kevin n’est pas que marchand de tapis : cela fait plus de vingt ans que ce passionné jongle entre cette déroutante passion et sa propre activité artistique, elle-même l’une des plus anciennes formes d’art existante, la sculpture de pétroglyphes sur rocher. Sa griffe : représenter des éléments qui font lien avec le lieu. Au Dakota du Nord, il a par exemple sculpté des images de moissonneuses-batteuses, de tracteurs, de derricks de pompage et de camions-citernes pour documenter les industries locales dominantes. Un travail personnel influencé par les tapis de guerre, reconnaît-il, à mesure que les motifs plus industriels ou menaçants, principalement des hélicoptères, s’incrustent dans ses créations.

Après avoir longuement hésité à nous lancer dans l’excitation des enchères en ligne, la rédaction, fan de Star Wars et des jeux vidéo des années 80, a décidé d’investir dans le Carpet Invaders de l’artiste polonais Janek Simon, dont le génial « détournement geek » nous envoie tous… au tapis. Il s’agit d’une installation interactive. Relié à une PlayStation 2, le jeu est diffusé par un rétroprojecteur sur un vieux tapis de prière caucasien du XIX° siècle. Les ornements du tapis, qui servent ici de toile de fond, partagent des similitudes avec le graphisme original du jeu, qui dans ce cas précis est un clone de Space Invaders avec des graphismes personnalisés. (Certains tapis afghans auraient d’ailleurs été réalisés en hommage aux jeux vidéo, comme Super Mario).

D’ailleurs, dans le livre Symétrie de guerre, l’artiste Michel Aubry pense que l’esthétique des tapis de guerre est proche de l’univers pictural des toutes premières œuvres vidéoludiques : « La symétrie, associée à l’usage d’une figuration plate, bi-dimensionnelle, sans recherche de relief illusionniste, associée aussi à une insouciance totale dans les rapports d’échelle, me fait penser aux plus anciens jeux vidéo, aux jeux « primitifs » parus avant les raffinements de l’ordinateur et la maîtrise de la 3D : comme si les points pixels étaient l’équivalent des nœuds du tapis ».

Plus que jamais, un monde entre tradition et modernité, et un article qui jusqu’à cette conclusion était parvenu à éviter ce cliché qui nous aura brûlé les doigts tout au long de sa rédaction.